「商いはたねやに訊け-近江商人山本徳次語録」 毎日新聞社 2003年 / 「米津浜の松風」井口周治 著者私家版 2006年 ①②【再掲載 2014.12】 [読書記録 一般]

今回は、毎日新聞出版の

「商いはたねやに訊け-近江商人山本徳次語録」を紹介します。

滋賀県の和菓子やさん「たねや」はよく知られていますね。

もともとは種を販売する「種屋」さんだったそうですが、

今では洋菓子でも知られています。

「ふくみ天平」最中が好きです。

創業地は近江八幡市。言われて気が付く近江商人ということですね。

たねや社長の山本徳次さんの言葉を集めた本ですが、おもしろく読みました。

メモにとっておいた、覚えておきたいいくつかの言葉を紹介します。

出版社の案内には

「すべては最善のおもてなしのために-。近江八幡から全国へと躍進した和菓子メーカー

『たねや』の、こだわりの商道を紹介する。」

とあります。

もう一つ、再掲載となりますが、井口周治さんの

「米津浜の松風」を載せます。

地域にある図書館の郷土コーナーで見つけて読みました。

郷土の話だけに、たいへん勉強になった本です。

以前2回に分けて紹介したものを、一つにまとめました。

井口周治さんの私家版で、地元の図書館に寄贈されたものです。

地域の話を本に著してくださったおかげで、読むことができました。

ありがたいことです。

<浜松のオリーブ園>

浜松にもオリーブ園ができました。

和Olieve 園のサイト

〈ふじのくに魅力ある個店〉

静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。

休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。

機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>

ものづくりのまちとも言われる浜松。

山田卓司さんのすばらしい作品を

ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。

お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。

☆「商いはたねやに訊け-近江商人山本徳次語録」 毎日新聞社 2003年

デザイナーではなくアーティストになれ

経営者はばい菌をばらまいているようなもの

お菓子には物語がないといかん

農家が元気になってもらわんと困るのや

安心安全健康的ということ

店づくりはどこまでも本物志向

その地域で絶対的な信頼と支持を得る店

儲け急ぎはダメ すぐ数字に酔うてしまう

マイナス部分をいち早く報告すること

開発力・企画力が○○と販売とを橋渡しする

表の非効率と裏の効率化を柔軟に

情報は公開し共有により新たな情報を作り出す

中途半端な金を使うな

恥ずかしさが原点

経営者は孤独

人と反対の方へ行け

現場にヒントがあり改善点がある

母さん、おばあちゃんのおはぎがいちばん

若いときは特に汗を惜しむな

和菓子は水を洋菓子は空気を売りなさい

値を下げるな

五歳までに善悪を教え込む

無駄がプラスになる

迷ったらやめる

菓子は総合芸術

人にはばかることはしてはいかん

経営者に美意識がなかったらあかん

今日できたものは過去のもの 必ず欠点がある

こつこつの中に人間の信念が生まれてくる

季節には季節の物語がある

頭ばかり大きくなるな足が…?

迷ったら白に戻れ

雅ではなく鄙び

製造で儲けるは○?

原価積み上げはやめろ

総合力で販売

販売は非合理化 工場は合理化

鎧を着ては商売できない

商道は人道

ものを売る前に自分を売る

イノベーターになる

本式経営は近江商人が原点

後追いは絶対ダメ

名前を売りたいだけの広告ならやめる

人にだまされても自分からだますな

先義後利売れてるときがいちばんこわい

あるがままがいちばん

人の顔は人生の積み木

川下産業になりきること

◇たねや物語

近江八幡市和菓子メーカー「たねや」1872(明治5)創業

☆「米津浜の松風」井口周治 著者私家版 2006年 ①②【再掲載 2014.12】

◇はじめに

<魚は獲れ>

□山を立てる

~ 遠方の山に目標物を重ねた延長線上に魚のよく獲れる漁場

□地引き網

(半農半漁=ハマコウ註)

□森茉莉

鴎外長女 「本当に金を使ってやる贅沢には空想と想像の歓びがない」

□貧乏 ~ 金銭に縁のない生活

その時あるものを食べ命を繋ぐことで,ある程度の満足を覚えることができれば,人間

に悩みも迷いも社会に

◇米津浜(よねづはま)の松風

□米津浜

花崗岩の砂 石英の粒,長石の粒,雲母の粒

□天竜川

かつては鹿島で二筋

東は「小天竜」

西は「大天竜」(現在の馬込川筋)

船越(渡船)地名が残る

↓

◎ 一筋になったのは江戸初期・慶安年中(1648-1651)

「彦助堤」による

□米津浜

~ 米津浜の権利は300mほど

□新津村米津海岸

大正14(1925)年5月

豊橋高射砲第一連隊の演習場に

昭和3(1928)年3月20日

豊橋第一連隊が和地山(浜松市)に

→ やがて御台場北に兵舎

昭和22(197)年9月より

「浜の中学校」 = 新津中学校

(~昭和27年3月まで浜に、それ以後現在の地に)

◇米津浜安泉寺と太田備中守資宗

□安泉寺

8代城主・太田備中守資宗を開祖 - 庇護

正保元(1644)~寛文11(1671) 27年間

「御前道」 → 「御台場道」 → 高射砲道路

御前=資宗?

堤の好徳寺より太田資宗の位牌が発見された

□安泉寺境内の地蔵堂

昭和55(1980)年3月に築造された「江戸送り地蔵尊」

白羽町の太田泰次氏が地蔵堂を無償で建立

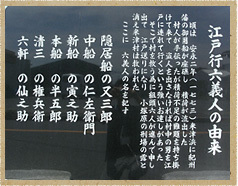

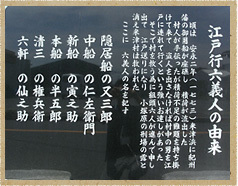

◇米津の江戸送り地蔵

□安永2(1773)年秋

無実の罪で6人が江戸小塚原の刑場の露に

= 米津の義民

□昭和10(1935)年10月

安泉寺住職13世小林鶴洲師が土中より発見

台座に「安永2巳年難船ニ付江戸総代為菩提村中に…」

土中に160余年埋もれていた

総代 又三郎(隠居船) 半五郎(本船) 仙之助(六軒)

権兵衛(清三) 仁左衛門(中船) 寅之助(新船)

□安永の大難

安永2(1773)年の初秋

紀州御用船が座礁 不幸 = 紀州船だったこと

→ 荷の不足を訴えられる

古老の言い伝え

「下田港で豪遊し積み荷に手を付けたため,暴風雨のあったことをよいことに米津海

岸に座礁した」(口伝)

字名 - 地引き網船の名が小字名に転化した

※ 権力の前に否応なしに下手人を仕立てた

→ 「救うために200両調達せよ」(浜松藩)

◎ 63軒で200両を作った(それにもかかわらず全員刑場の露に)

※ 村人 ~ 土中で陰まつり (紛失)

↓

◎ 米津浜の自浜が狭いのは難破船を恐れて浜の権利を譲った

(漂着物届出の義務を避けるため)

□昭和29年10月6日

市史編纂室 馬渕紫陽「米津地蔵由来記」「夢枕」

□昭和33年10月

渥美実「土のいろ」

※松島町(浜松市)でも同様のことが‥

寛政12(1799)年正月

紀州船が松嶋村の海岸に漂着した際,荷物を内分にて処理したという理由で庄屋,

組頭,百姓代の三人が江戸に送られ,米津のように亡くなっている。

|

◎しかし,松嶋村ではすでに風化してしまっている

□新津小元校長(昭和16~19)阿部一夫先生のみ賛同

「君,調べた物があるなら書物を村中に配ろう」

→ 「米津の江戸送り地蔵」小冊子を450戸全戸に

□昭和48(1973)年8月13日

寺施餓鬼の後 御遺族,阿部一夫氏とほんの数人で…

「江戸送り地蔵尊二百年祭」

第14世磯谷光山師 地蔵尊小祠の前で

↓

昭和55(1980)年春 篤志家…太田泰次氏により地蔵堂が建立

平成13年より8月24日に近い日曜日に開催

↓

◎ 昭和56(1981)年 「劇団たんぽぽ」の小百合葉子さんが劇化

◇米津の御台場

□昭和34(1959)年6月18日 浜松市指定史跡「米津台場跡」

安政3(1856)年浜松城主・井上河内守正直が三基建立

幕末には全国で一千か所も御台場が築かれた

米津に三つの史跡 台場跡 現台場跡の東西150mのところ

当時 高さ27m 海への前面には石積み(大知波村の石)

内部に砲弾・砲弾を貯蔵する穴蔵

後方は円形

□砲弾

米津庄屋 鳥居太郎左右衛門家の大威助氏が新津小に寄贈

平成5年7月 浜松市博物館より里帰り(現在新津小に有=ハマコウ註)

※写真は「わがまち倉松」より

米津のお台場

※浜松市HPより

「商いはたねやに訊け-近江商人山本徳次語録」を紹介します。

滋賀県の和菓子やさん「たねや」はよく知られていますね。

もともとは種を販売する「種屋」さんだったそうですが、

今では洋菓子でも知られています。

「ふくみ天平」最中が好きです。

創業地は近江八幡市。言われて気が付く近江商人ということですね。

たねや社長の山本徳次さんの言葉を集めた本ですが、おもしろく読みました。

メモにとっておいた、覚えておきたいいくつかの言葉を紹介します。

出版社の案内には

「すべては最善のおもてなしのために-。近江八幡から全国へと躍進した和菓子メーカー

『たねや』の、こだわりの商道を紹介する。」

とあります。

もう一つ、再掲載となりますが、井口周治さんの

「米津浜の松風」を載せます。

地域にある図書館の郷土コーナーで見つけて読みました。

郷土の話だけに、たいへん勉強になった本です。

以前2回に分けて紹介したものを、一つにまとめました。

井口周治さんの私家版で、地元の図書館に寄贈されたものです。

地域の話を本に著してくださったおかげで、読むことができました。

ありがたいことです。

<浜松のオリーブ園>

浜松にもオリーブ園ができました。

和Olieve 園のサイト

〈ふじのくに魅力ある個店〉

静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。

休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。

機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>

ものづくりのまちとも言われる浜松。

山田卓司さんのすばらしい作品を

ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。

お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。

☆「商いはたねやに訊け-近江商人山本徳次語録」 毎日新聞社 2003年

デザイナーではなくアーティストになれ

経営者はばい菌をばらまいているようなもの

お菓子には物語がないといかん

農家が元気になってもらわんと困るのや

安心安全健康的ということ

店づくりはどこまでも本物志向

その地域で絶対的な信頼と支持を得る店

儲け急ぎはダメ すぐ数字に酔うてしまう

マイナス部分をいち早く報告すること

開発力・企画力が○○と販売とを橋渡しする

表の非効率と裏の効率化を柔軟に

情報は公開し共有により新たな情報を作り出す

中途半端な金を使うな

恥ずかしさが原点

経営者は孤独

人と反対の方へ行け

現場にヒントがあり改善点がある

母さん、おばあちゃんのおはぎがいちばん

若いときは特に汗を惜しむな

和菓子は水を洋菓子は空気を売りなさい

値を下げるな

五歳までに善悪を教え込む

無駄がプラスになる

迷ったらやめる

菓子は総合芸術

人にはばかることはしてはいかん

経営者に美意識がなかったらあかん

今日できたものは過去のもの 必ず欠点がある

こつこつの中に人間の信念が生まれてくる

季節には季節の物語がある

頭ばかり大きくなるな足が…?

迷ったら白に戻れ

雅ではなく鄙び

製造で儲けるは○?

原価積み上げはやめろ

総合力で販売

販売は非合理化 工場は合理化

鎧を着ては商売できない

商道は人道

ものを売る前に自分を売る

イノベーターになる

本式経営は近江商人が原点

後追いは絶対ダメ

名前を売りたいだけの広告ならやめる

人にだまされても自分からだますな

先義後利売れてるときがいちばんこわい

あるがままがいちばん

人の顔は人生の積み木

川下産業になりきること

◇たねや物語

近江八幡市和菓子メーカー「たねや」1872(明治5)創業

☆「米津浜の松風」井口周治 著者私家版 2006年 ①②【再掲載 2014.12】

◇はじめに

<魚は獲れ>

□山を立てる

~ 遠方の山に目標物を重ねた延長線上に魚のよく獲れる漁場

□地引き網

(半農半漁=ハマコウ註)

□森茉莉

鴎外長女 「本当に金を使ってやる贅沢には空想と想像の歓びがない」

□貧乏 ~ 金銭に縁のない生活

その時あるものを食べ命を繋ぐことで,ある程度の満足を覚えることができれば,人間

に悩みも迷いも社会に

◇米津浜(よねづはま)の松風

□米津浜

花崗岩の砂 石英の粒,長石の粒,雲母の粒

□天竜川

かつては鹿島で二筋

東は「小天竜」

西は「大天竜」(現在の馬込川筋)

船越(渡船)地名が残る

↓

◎ 一筋になったのは江戸初期・慶安年中(1648-1651)

「彦助堤」による

□米津浜

~ 米津浜の権利は300mほど

□新津村米津海岸

大正14(1925)年5月

豊橋高射砲第一連隊の演習場に

昭和3(1928)年3月20日

豊橋第一連隊が和地山(浜松市)に

→ やがて御台場北に兵舎

昭和22(197)年9月より

「浜の中学校」 = 新津中学校

(~昭和27年3月まで浜に、それ以後現在の地に)

◇米津浜安泉寺と太田備中守資宗

□安泉寺

8代城主・太田備中守資宗を開祖 - 庇護

正保元(1644)~寛文11(1671) 27年間

「御前道」 → 「御台場道」 → 高射砲道路

御前=資宗?

堤の好徳寺より太田資宗の位牌が発見された

□安泉寺境内の地蔵堂

昭和55(1980)年3月に築造された「江戸送り地蔵尊」

白羽町の太田泰次氏が地蔵堂を無償で建立

◇米津の江戸送り地蔵

□安永2(1773)年秋

無実の罪で6人が江戸小塚原の刑場の露に

= 米津の義民

□昭和10(1935)年10月

安泉寺住職13世小林鶴洲師が土中より発見

台座に「安永2巳年難船ニ付江戸総代為菩提村中に…」

土中に160余年埋もれていた

総代 又三郎(隠居船) 半五郎(本船) 仙之助(六軒)

権兵衛(清三) 仁左衛門(中船) 寅之助(新船)

□安永の大難

安永2(1773)年の初秋

紀州御用船が座礁 不幸 = 紀州船だったこと

→ 荷の不足を訴えられる

古老の言い伝え

「下田港で豪遊し積み荷に手を付けたため,暴風雨のあったことをよいことに米津海

岸に座礁した」(口伝)

字名 - 地引き網船の名が小字名に転化した

※ 権力の前に否応なしに下手人を仕立てた

→ 「救うために200両調達せよ」(浜松藩)

◎ 63軒で200両を作った(それにもかかわらず全員刑場の露に)

※ 村人 ~ 土中で陰まつり (紛失)

↓

◎ 米津浜の自浜が狭いのは難破船を恐れて浜の権利を譲った

(漂着物届出の義務を避けるため)

□昭和29年10月6日

市史編纂室 馬渕紫陽「米津地蔵由来記」「夢枕」

□昭和33年10月

渥美実「土のいろ」

※松島町(浜松市)でも同様のことが‥

寛政12(1799)年正月

紀州船が松嶋村の海岸に漂着した際,荷物を内分にて処理したという理由で庄屋,

組頭,百姓代の三人が江戸に送られ,米津のように亡くなっている。

|

◎しかし,松嶋村ではすでに風化してしまっている

□新津小元校長(昭和16~19)阿部一夫先生のみ賛同

「君,調べた物があるなら書物を村中に配ろう」

→ 「米津の江戸送り地蔵」小冊子を450戸全戸に

□昭和48(1973)年8月13日

寺施餓鬼の後 御遺族,阿部一夫氏とほんの数人で…

「江戸送り地蔵尊二百年祭」

第14世磯谷光山師 地蔵尊小祠の前で

↓

昭和55(1980)年春 篤志家…太田泰次氏により地蔵堂が建立

平成13年より8月24日に近い日曜日に開催

↓

◎ 昭和56(1981)年 「劇団たんぽぽ」の小百合葉子さんが劇化

◇米津の御台場

□昭和34(1959)年6月18日 浜松市指定史跡「米津台場跡」

安政3(1856)年浜松城主・井上河内守正直が三基建立

幕末には全国で一千か所も御台場が築かれた

米津に三つの史跡 台場跡 現台場跡の東西150mのところ

当時 高さ27m 海への前面には石積み(大知波村の石)

内部に砲弾・砲弾を貯蔵する穴蔵

後方は円形

□砲弾

米津庄屋 鳥居太郎左右衛門家の大威助氏が新津小に寄贈

平成5年7月 浜松市博物館より里帰り(現在新津小に有=ハマコウ註)

※写真は「わがまち倉松」より

米津のお台場

※浜松市HPより